Según el sistema original de penitencia, las transgresiones podían expiarse con la oración, el ayuno y la limosna; no hubo período en la historia de la Iglesia Romana, en el que las obras piadosas no se consideraron eficaces para redimir el pecado, y se impusieron con ese propósito, ya sea directamente o por una sustitución parcial de la mortificación corporal. Este sistema se corrompió gradualmente y cayó en un gran desorden cuando Teodoro de Tarso, arzobispo de Canterbury, publicó alrededor del año 680 su célebre penitencial.

Según el sistema original de penitencia, las transgresiones podían expiarse con la oración, el ayuno y la limosna; no hubo período en la historia de la Iglesia Romana, en el que las obras piadosas no se consideraron eficaces para redimir el pecado, y se impusieron con ese propósito, ya sea directamente o por una sustitución parcial de la mortificación corporal. Este sistema se corrompió gradualmente y cayó en un gran desorden cuando Teodoro de Tarso, arzobispo de Canterbury, publicó alrededor del año 680 su célebre penitencial.

Por las instrucciones dadas aquí, se enseñó al clero a distinguir los pecados en varias clases, ya juzgarlos según su naturaleza, la intención del ofensor y otras circunstancias. El penitencial señalaba asimismo las penas propias de cada tipo de delito; prescribió las formas de consolación, exhortación, absolución y estableció los deberes del confesor. Esta nueva disciplina, aunque de origen griego, fue acoplada con entusiasmo en las iglesias latinas y se corrompió de inmediato.

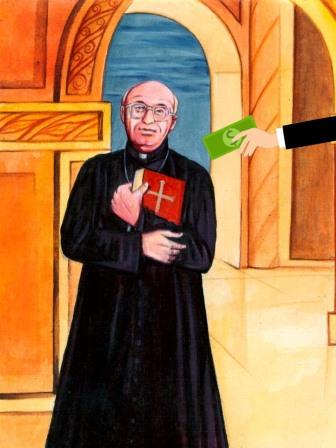

El método de redención por penitencia pronto se redujo a un sistema regular; en lugar de tantos días de ayuno, tanta limosna se debía dar, o tantos salmos cantados, o tantas misas celebradas, por otros, que debían ser recompensados por el oficio, o tanto dinero a pagar. Se aumentó el número de los penitenciales y se alteró su carácter según el capricho de los confesores individuales; y a pesar de algunos intentos de reprimir el abuso, la redención pecuniaria se hizo cada vez más común, y pronto todo tipo de penitencia tuvo su precio fijado en oro.

Estos, sin embargo, eran sólo corrupciones del antiguo sistema penitencial; no efectuaron su destrucción; pero ese resultado se produjo después por el abuso de las indulgencias. Una indulgencia, como mera relajación de la penitencia canónica, existía ya en la época de Cipriano; y no fue sino hasta el Concilio de Clermont que el cumplimiento de un solo deber fue sustituido por todo lo que se debía o podría ser debido a la autoridad penal de la iglesia.

Cuando a la gente le resultaba tan fácil liberarse de inmediato de la antigua carga de la redención, se mostraban ansiosas por recibir lo que el Papa, con suficiente consideración, nunca se mostró reacio a conceder. Es cierto que vivieron de vez en cuando muchos eclesiásticos, aun en la peor época de la iglesia, que clamaron contra el abuso de esa prerrogativa papal; contra la distribución indiscriminada y abierta venalidad de las indulgencias. Ninguno de ellos, sin embargo, argumentó sobre el falso principio en el que se fundaron; esto no fue razón de su condenación, que menospreciaron la eficacia de la gracia, y pervirtieron si no derrocaron por completo, la doctrina de la salvación a través de los méritos de Cristo solamente.

Es doctrina moderna de la Iglesia Católica Romana de que hay un purgatorio, y que las almas encarceladas allí son ayudadas por las oraciones de los fieles y el sacrificio aceptable del altar. No es tan importante determinar cuál ha sido, en diversas épocas, la profesión externa de la iglesia, como señalar las consecuencias que prácticamente se derivaron del dogma e influyeron en la felicidad y la mortalidad de la humanidad. La historia de la iglesia no es un registro sin vida de sus cánones y confesiones, sino una demostración de su operación, ya sea para bien o para mal, ya sea en su uso o abuso, sobre la comunidad cristiana.

La consecuencia, que siguió al establecimiento de un lugar temporal de castigo o purificación para las almas de los difuntos, fue que el sucesor de San Pedro asumió, mediante el poder de las llaves, autoridad ilimitada allí. Mediante indulgencias, otorgadas a discreción del Papa, el pecador era liberado del sufrimiento e inmediatamente pasaba a un estado de gracia. Mientras estas indulgencias fueron concedidas con discriminación y reserva, los efectos nocivos que ocasionaron no suelen encontrarse a los ojos del historiador. Pero tan pronto como se convirtieron en meros instrumentos de la ambición papal, y como tales no sólo se esparcieron promiscuamente por el mundo, sino que también se extendieron en carácter a una remisión plenaria, se convirtieron en medios manifiestos para envenenar la moralidad de los fieles.

A partir de este momento, su naturaleza difícilmente podría corromperse más, porque la única prueba que ahora se requería de la mortificación y enmienda espiritual del pecador, era su voluntad de realizar un solo acto. Pero del carácter de ese acto, es decir, del objeto de la indulgencia, todavía dependía si la subversión del principio del arrepentimiento evangélico se subordinaría a la aparente ventaja del mundo, o sería un instrumento para agravar su miseria.

El objeto de la indulgencia fue cambiado repetidamente; sin embargo, nunca ha cambiado tanto como para tomar la apariencia de la filantropía. Primero, fue la recuperación de la tierra santa y la extirpación de los herejes; luego, del enemigo general de Cristo se volvió contra los adversarios espirituales de la Iglesia Católica; de los adversarios espirituales de la iglesia descendió a los enemigos temporales del papa. Luego asumió una forma más inocente y convocó a peregrinos obedientes para enriquecer, en los jubileos declarados, los santuarios apostólicos de Roma. Por último, degeneró en un mero instrumento vulgar y no disimulado para suplir las necesidades del tesoro pontificio; y fue en esta última forma que finalmente despertó el desprecio y la indignación de Europa.

Las expresiones profanas y hasta blasfemas con que los emisarios del Vaticano recomendaban sus tesoros a la credulidad popular, fueron tácitamente permitidas e incluso permitidas por las autoridades de la iglesia. Pero es apropiado transcribir una muestra de las indulgencias que se vendían públicamente a principios del siglo XVI, porque eran las producciones autorizadas de la iglesia. La siguiente es la traducción de lo que hizo circular Tetzel:

Que nuestro Señor Jesucristo tenga misericordia de ti y te absuelva por los méritos de su santísima pasión. Y yo, por su autoridad, la de sus bienaventurados apóstoles Pedro y Pablo, y la de la Santísima Sede, concedida y encomendada a mí en estas partes, te absuelvo primero de todas las censuras eclesiásticas, cualquiera que sea la forma en que se haya incurrido, y luego de todos tus pecados, transgresiones y excesos, por muy grandes que sean, incluso los que están reservados al conocimiento de la Sede Apostólica. Y hasta donde alcanzan las llaves de la iglesia, os remito toda pena que merecéis en el purgatorio por causa de ellos; y os restauro los Santos Sacramentos de la iglesia, a la unidad de los fieles, y a esa inocencia y pureza que poseísteis en el bautismo; de modo que si murieses ahora, las puertas del castigo se cerrarán y las puertas del paraíso del deleite se abrirán. Y si no mueres ahora, esta gracia permanecerá en plena vigencia cuando estés a punto de morir. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo.

Esta indulgencia, a pesar de la ambigüedad de una o dos expresiones, es nada menos que un permiso incondicional para pecar por el resto de la vida; y como tal fue seguramente recibido por aquellas clases de personas a quienes estaba destinado principalmente, y cuya moralidad se confía peculiarmente a la superintendencia del clero. Y así fue como se cumplió el destino de la iglesia. Por fácil que fuera la adquisición del perdón (pues el precio moderado de las indulgencias las colocaba al alcance de las órdenes más bajas), aún así muchos descuidaron aprovechar la facilidad y, en consecuencia, fueron confinados al fuego penal. Sin embargo, aun así no fueron apartados del poder y la misericordia de la iglesia. Se inculcó que las oraciones de los vivos eran eficaces en la purificación de las almas de los difuntos, pero que su liberación se aseguraba más rápidamente mediante el sacrificio del altar; y en consecuencia surgió en los primeros tiempos la práctica de ofrecer misas, tanto públicas como privadas, con ese fin; y como estos también tuvieron posteriormente su precio en oro, la piedad de los sobrevivientes fue gravada para redimir las transgresiones de los muertos; así de variados eran los artificios de la iglesia para hacer tributarias las debilidades, las virtudes y aun el afecto natural de los fieles. La venta de misas privadas era una fructífera fuente de ingresos para el clero, especialmente para las órdenes monásticas, y ése era también uno de los abusos que acababa de proscribir la elocuencia de Lutero.

León X, cuando ascendió al trono papal, descubrió que los ingresos de la iglesia se habían agotado por los vastos proyectos de sus dos ambiciosos predecesores, Alejandro VI y Julio II. Su propio temperamento, naturalmente liberal y emprendedor, lo hacía incapaz de esa economía severa y paciente que requería la situación de sus finanzas. Por el contrario, sus planes para engrandecer a la familia de los Medici, su amor por el esplendor, su gusto por el placer y su magnificencia en recompensar a los hombres de genio, lo envolvían diariamente en nuevos gastos; a fin de proporcionar un fondo para el cual, probó todos los artificios en que había caído la fértil invención de los sacerdotes para despojar a la crédula multitud de sus riquezas. Entre otros recurrió a la venta de indulgencias.

Según la doctrina de la Iglesia Romana, todas las buenas obras de los santos, además de las que fueron necesarias para su propia justificación, están depositadas, junto con los méritos infinitos de Jesucristo, en un solo tesoro inagotable. Las llaves de este fueron entregadas a San Pedro, y a sus sucesores los papas, quienes pueden abrirlo a su antojo, y transfiriendo una porción de este mérito sobreabundante a cualquier persona en particular, por una suma de dinero, pueden transmitirle ya sea el perdón de sus propios pecados, o la liberación de las penas del purgatorio para cualquiera en cuya felicidad esté interesado. Julio II había otorgado indulgencias a todos los que contribuyeron a construir la iglesia de San Pedro en Roma; y como Leo continuaba con ese extenso entramado, su concesión se fundaba en el mismo pretexto.

En el año 1517, Juan Tetzel, un fraile dominico, comenzó a publicar indulgencias en Alemania y a ofrecerlas en venta. Fue empleado por Alberto, elector de Metz y arzobispo de Magdeburgo; y el propio Alberto fue el agente inmediato de León X, cuya profusa munificencia había agotado el tesoro papal y lo indujo a reponerlo por los medios más injustificables.

Las indulgencias en cuestión eran plenarias, en el más alto sentido de la palabra; porque Tetzel proclamó la remisión completa de los pecados, ya fueran pasados, presentes o futuros, a todos los que pudieran pagar la suma estipulada. El que tenía dinero, o el que tenía suficiente interés para pedirlo prestado, podía transgredir impunemente todos los preceptos del decálogo y desafiar la justicia del cielo. Con una absolución ya en su poder, nada sino el castigo de los magistrados civiles podía impedirle cometer las más atroces maldades; y por las usurpaciones de los tribunales eclesiásticos, el número de crímenes atroces que caían dentro de la jurisdicción del magistrado civil era pequeño.

La iglesia, o más bien el papa, reinó triunfante; se profanó y destruyó la prerrogativa del Juez Supremo; y el rayo de la ira divina, arrebatado de la mano de la omnipotencia. Se relajó toda moralidad, se debilitó todo gobierno y parecía probable que cesara toda subordinación y obediencia; y la tendencia perniciosa de las doctrinas fue superada por nada más que la desvergüenza de Tetzel y sus asociados, quienes publicaron las indulgencias y magnificaron su valor.

La vida de estos apóstoles desvergonzados correspondía a su misión; a menudo derrochaban en bajo libertinaje el dinero que habían dado los piadosos y sencillos, con la esperanza de obtener la felicidad eterna; y tal era la percepción de su falta de valor, y la opinión general de su carácter, que incluso las personas que compraban las indulgencias se avergonzaban de ser vistas en compañía de las personas que las vendían.

Los príncipes y grandes señores fueron provocados al encontrar a sus súbditos despojados de sus riquezas, para suplir la profusión del soberano pontífice; hombres de reflexión, superiores a los tiempos en que vivieron, marcaron la profunda ignorancia de la época; y los hombres de saber anticiparon una era más brillante.

En estas circunstancias, a la providencia de Dios Todopoderoso le pareció bien disipar las tinieblas, poner fin a la acumulación de corrupción, despertar la indagación y restaurar el ejercicio y la fuerza del intelecto del hombre. El dominio de la impostura y el despotismo de Roma ahora iba a ser sacudido. En la coyuntura que hemos descrito arriba, surgió en Alemania el célebre Martín Lutero.

Si alguna vez hubo un momento en que las amenazas y el dogmatismo eran impropios, fue el momento de la controversia entre Lutero y el agente del Papa. La era de la ignorancia se acercaba rápidamente a su fin. La mente humana se aceleró y estimuló, el ojo intelectual comenzó a abrirse, el saber revivió, se imprimieron y circularon libros, se hicieron averiguaciones y se prosiguió con las investigaciones.

En este momento tan desfavorable, León X y sus agentes procedieron contra Lutero, totalmente en el camino de la autoridad despótica y la simple retractación. Fue llamado a comparecer en Augsburgo ante el cardenal Cayetano, monje dominico, a la vez amigo de Tetzel y enemigo declarado de las nuevas opiniones. El cardenal, que tenía fama de sabio y era al mismo tiempo legado del Papa en Alemania, fue imprudentemente designado árbitro único de la causa.

Lutero, aunque percibió desde el principio que poco se podía esperar de la imparcialidad del juez, fue al lugar señalado, dispuesto a defender los sentimientos que había publicado, y animado con un valor que nada podía resistir. El evento correspondió con las expectativas del Reformador. El cardenal estaba muy en lo alto de su dignidad, se negó a entrar en una disputa con un monje agustino, no quiso escuchar ninguna de las razones con las que Lutero se esforzó por apoyar sus opiniones y lo exigió, en virtud del poder apostólico con el que estaba investido, a retractarse de sus errores con respecto a las indulgencias y la naturaleza de la fe, y abstenerse en el futuro de la publicación de doctrinas nuevas y peligrosas.

Esto tampoco fue todo. El reformador no solo estaba obligado a retractarse y abstenerse, sino que también estaba obligado a creer. Y para acomodación de su entendimiento, y como objeto de su creencia, el cardenal le propuso, en consecuencia de las potestades apostólicas a las que acabamos de aludir, el siguiente dogma autorizado:

Siendo suficiente una sola gota de la sangre de Cristo para redimir a toda la raza humana, la cantidad restante, que fue derramada en el huerto y sobre la cruz, quedó como herencia para la iglesia, de donde puede extraerse y administrarse la indulgencia por los pontífices.

La respuesta de Lutero fue templada pero firme. Declaró, en aseveración directa, que no podía renunciar a aquellas opiniones que sostenía enteramente en consonancia con las Sagradas Escrituras; y que nada lo indujera jamás a hacer lo que él consideraba tan indigno en sí mismo, y tan deshonroso y ofensivo para Dios. Expresó su voluntad, al mismo tiempo, de razonar el asunto hasta el final con el mismo cardenal, o de someterlo a la decisión de ciertas universidades que él nombró. Llegó incluso a prometer que se abstendría, en todo tiempo por venir, de predicar o escribir en contra de las indulgencias, siempre que a sus enemigos se les ordenara guardar un silencio similar con respecto a ellas.

La corte de Roma ya había fallado en contra de Lutero y sus seguidores. El soberano pontífice había declarado heréticas las nuevas opiniones; y un proyecto de ley estaba en proceso para acabar con el monje sedicioso y expulsarlo del seno de la iglesia. El documento, si puede llamarse así, fue preparado muy solemnemente. Se consultó a todo el colegio de cardenales en la ocasión, y se reunieron repetidamente para seleccionar los pasajes más objetables de los escritos de los reformadores; y las escuelas fueron saqueadas para procurarse algunos canonistas capaces, para que la sentencia pudiera expresarse con una formalidad intachable.

Finalmente, el quince de junio del año 1520, se emitió la bula, tan fatal para los intereses papales.

Cuarenta y cinco proposiciones extraídas de las obras de Lutero, son condenadas en él como heréticas, escandalosas y ofensivas a los oídos piadosos; todas las personas tienen prohibido leer sus escritos, bajo pena de excomunión; a los que tuvieran alguno de ellos bajo su custodia, se les ordena entregarlos a las llamas; él mismo, si en sesenta días no se retracta públicamente de sus errores y quema sus propios libros, es declarado hereje obstinado, excomulgado y entregado a Satanás para la destrucción de su carne; y todos los príncipes seculares están obligados, bajo pena de incurrir en la misma censura, a apoderarse de su persona, para que sea castigado como merecen sus actos criminales.

Esta bula furiosa no tuvo otro efecto en la mente de Lutero que el de motivarlo a una oposición más aguda y un enfrentamiento más sistemático. Había perseverado con habitual diligencia y con humilde oración a Dios en el estudio de las Sagradas Escrituras. Había leído sobre el «hombre de pecado», el anticristo que vendría en los últimos días de la iglesia, ese poder que se opondría a los intereses de la verdadera religión y al dominio del Dios eterno.

Señaló la semejanza entre la descripción de este poder que se nos da en los libros sagrados, y las pretensiones injustificables y la arrogancia blasfema de la Santa Sede. Señaló las circunstancias distintivas a las que se alude en los detalles, «tanto que se sienta en el templo de Dios (refiriéndose al hombre de pecado) como Dios, haciéndose pasar por Dios» [2 Tes. 2:4], con «prodigios mentirosos» [2 Tes. 2:9] y «con todo engaño de iniquidad» [2 Tes. 2:10], incluso “prohibirán casarse, y mandarán abstenerse de alimentos” [1 Tim. 4:3], y dando vueltas a todo el asunto en su mente, finalmente pronunció audazmente que el Papa era el hombre de pecado, y que el poder de la iglesia romana era el poder mortal que debe levantarse en los últimos días contra la soberanía de Cristo.

En medio de una gran asamblea de personas en la ciudad de Wittemburg, arrojó a las llamas la bula papal y los volúmenes de derecho canónico, apelando a un concilio general, que declaró que era el único tribunal donde su causa podía ser juzgada. ya la que, en opinión de la cristiandad, el mismo Papa estaba sujeto. Exhortó calurosamente a los príncipes de Europa a que se sacudieran del yugo que habían soportado durante demasiado tiempo y de manera ignominiosa, y ofreció gracias a Dios Todopoderoso por haber sido elegido como el abogado de la verdadera religión y, de acuerdo con la medida de sus habilidades, como amigo de las libertades de la humanidad.

Recto en sus intenciones y justo y directo en toda su conducta, ningún hombre podría acusarlo con justicia de duplicidad; desdeñó los artificios torcidos de las mentes pequeñas; pero su celo era a menudo excesivo, su temperamento inflexible y altivo, y su lenguaje, especialmente en controversia, despectivo y tosco. Sin embargo, había en la tosquedad una fuerza bárbara; y tal era el poder de su oposición que no era seguro que cualquiera que se estimara a sí mismo en su reputación literaria lo despertara a la ira. Su piedad fue muy grande y sincera; y en sus últimos momentos habló a sus amigos de la felicidad del Cielo, con un deleite que no podía haber resultado más que de una bien fundada esperanza de inmortalidad. Dejó un carácter a imitar en casi todo menos en el exceso de su celo; ni los amigos del cristianismo genuino, de la literatura o de la libertad mencionarán jamás su nombre sino con la gratitud y reverencia que se debe a los benefactores de la humanidad.

Christian Heritage, 1958