Este halló primero a su hermano Simón y le dijo: Hemos hallado al Mesías (que, traducido es, el Cristo) (Juan 1:41).

Este halló primero a su hermano Simón y le dijo: Hemos hallado al Mesías (que, traducido es, el Cristo) (Juan 1:41).

En el mismo momento en que un hombre se da cuenta de que tiene vida en Cristo, siente el impulso de compartir su felicidad con los demás. Es tan natural como el llanto de un recién nacido. Si no existe un testimonio de esta clase, puede haber serias dudas sobre el nacimiento y sobre la realidad de la nueva vida. Es tan natural como la exclamación de alegría del joven que se entera de que ha sido aceptado por su amada. Si falta este testimonio, podemos preguntarnos si no faltará también el amor.

Venid y ved

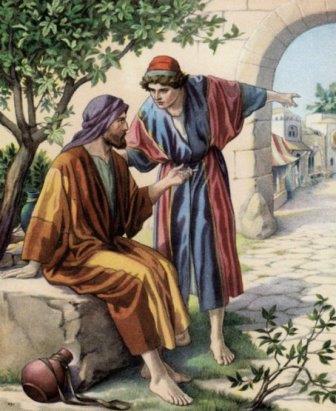

Una de las historias más emocionantes del Nuevo Testamento se halla oculta en las palabras sencillas que cuentan el modo en que Simón Pedro llegó a Cristo. Juan el Bautista estaba predicando en el valle del Jordán. Mientras estaba con dos de sus discípulos, Jesucristo pasó por allí. Juan dijo: «He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo» (Juan 1:36). «Le oyeron hablar los dos discípulos, y siguieron a Jesús. Y volviéndose Jesús y viendo que le seguían, les dijo: ‘¿Qué buscáis?’ Ellos le dijeron: ‘Rabí, ¿dónde moras?’ Y él les dijo: ‘Venid y ved’. Fueron y vieron donde moraba, y se quedaron con él aquel día, porque eran como las cuatro de la tarde». No tenemos informaciones sobre lo que fue dicho esa noche. Tiene que haber sido algo así como lo que Juan describe cuando dice que el Señor estaba «lleno de gracia y verdad, y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre» (1:14). De todos modos, sabemos que uno de los dos que se allegó a Jesucristo esa tarde fue Andrés, hermano de Simón Pedro. Y de Andrés se dice que «halló primero a su hermano Simón y le dijo: ‘Hemos hallado al Mesías, al Cristo’. Y le trajo a Jesús».

Antes de que el Señor Jesús les hubiese dicho a sus discípulos que si le seguían haría de ellos pescadores de hombres, Andrés testificó a su hermano, y pescó al gran pescador Simón Pedro. El Señor nos ha dado este relato para indicarnos un lugar de testimonio que con frecuencia olvidamos. Muchos que piensan que podrán ser misioneros en alguna tierra lejana, no han comenzado a trabajar en el lugar en que el Señor Jesús quería que empezaran: en casa. Las últimas palabras que habló nuestro Señor sobre esta tierra, estando en el Monte de los Olivos, listo para ascender al cielo fueron éstas «Recibiréis poder, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, y hasta lo último de la tierra» (Hechos 1:8). El Señor pronunció estas palabras no sólo en el contexto de su partida de la tierra en su cuerpo, sino también en el contexto de la pregunta de los discípulos en cuanto a la restauración del reino de Israel. Ellos estaban pensando en un reino terreno, inmediato, fundado sobre el poder aplastador del Mesías, poder que él no utilizará hasta su segunda venida. Él estaba pensando en el reino espiritual, la Iglesia, establecida sobre la base de un testimonio de corazón a corazón, reinando así en convicción sincera fundada sobre la Palabra de Dios. El comienzo debía ser en Jerusalén. Debían hablar primeramente a sus propios hermanos. Pero el evangelio debía salir, de persona a persona, hasta los fines de la tierra.

Este testimonio al propio hermano tiene gran importancia. A fin de poder testificar a la familia es necesario que haya habido un cambio marcado en la manera de vivir. En nuestra casa nos conocen por lo que realmente somos. Si queremos hablar a los del círculo nuestro, tiene que existir un testimonio a la presencia de una nueva vida, que impresione y una transformación que logre que ellos sean atraídos a Cristo.

Es así que llega la mayoría. Es cierto que la primera generación de creyentes de cualquier tribu sale directamente del paganismo por lo general como resultado del testimonio de algún extranjero que ha llevado el evangelio hasta allí. Y la mayor parte de la historia de la iglesia es la historia de algún extranjero que entró a una tribu, con pocos conocimientos de su lengua, y que predicó a Cristo con el poder del Espíritu Santo de modo que almas fueran salvadas. Pablo el judío griego llevó el evangelio a las tribus del Asia Menor, a Macedonia y a Grecia. Ireneo, griego, fue el primero que llevó el evangelio a la Galia, que ahora es Francia. Un latino de Roma, el segundo San Agustín, fue el primer misionero a Inglaterra, mientras que un inglés, Bonifacio fue el que primeramente llevó el evangelio a Alemania. En los tiempos modernos, una serie de hechos semejantes recorre el mundo. Henry Martyn llevó el evangelio a la India y a Persia. Tenemos a Judson de Burma; Hudson Taylor de China; María Slessor de Calabar; Livingston de África Central … y la lista sigue hasta que nos encontramos con Betty Elliott entre los aucas, y los traductores Wycliffe entre muchas otras tribus.

Y tu casa

Pero, a pesar de esta lista que se hace más larga todos los años, estos pioneros sólo alcanzan a una pequeña proporción de los que llegan a Cristo. El hombre que le enseña su lengua a ese misionero que le parece un personaje tan extraño, generalmente termina aceptando al Salvador del misionero. Ha visto a Cristo en él, y luego va y busca a su propio hermano. El Dios de Abraham llegó a ser el Dios de Sara, y luego el Dios de Isaac y de Jacob. Hay en la Biblia promesas claras que nos dan la seguridad de la salvación de nuestros hijos, y otras declaraciones que nos dan la esperanza de que el evangelio ha de penetrar en toda la casa. Debemos poner en equilibrio los dos pasajes: «Los enemigos del hombre serán los de su casa» (Mateo 10:36) y «Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y tu casa» (Hechos 16:31). Spurgeon decía: «Aunque la gracia no corre en la sangre y la regeneración no es asunto de sangre ni de nacimiento, con frecuencia -casi siempre- sucede que Dios, por medio de un miembro de una casa atrae a los demás. Llama a un individuo y lo usa como una especie de carnada espiritual para que el resto de la familia entre a la red del evangelio.

Juan Bunyan, en la primera parte de su «peregrino» describe a Cristiano como un viajero solitario en el camino hacia la Ciudad Celestial. A veces lo acompaña Fiel, o se encuentra con Esperanza, pero son amistades pasajeras, y no son de su parentela; ni hermano ni hijo le acompañan. La segunda parte del libro de Bunyan exhibe la piedad familiar, pues vemos a Cristiano y a los hijos, y muchos amigos, todos viajando juntos hacia la Ciudad Celestial; y aunque se dice con frecuencia que la segunda parte de la alegoría maravillosa no es tan vigorosa como la primera, y quizás sea así, muchos la han encontrado más dulce que ella, y a muchos corazones amantes les ha dado alegría pensar que existe la posibilidad, bajo la conducción de uno de los Grandes Corazones del Señor, de formar un grupo numeroso, de modo que una caravana sagrada pueda atravesar el desierto de la tierra, y mujeres y niños puedan hallar el camino, en gozosa compañía, a la Ciudad de las Moradas. Nos regocijamos al pensar en familias enteras, encerradas dentro de los límites de la gracia electora, y de casas íntegras, redimidas por la sangre, dedicándose al servicio del Dios de amor.»

Comenzando en casa

El poder de testificar con éxito en el círculo en que somos más conocidos, exige ciertas condiciones. Si nos encontramos en el tren con un extraño y le hablamos acerca de asuntos relacionados con nuestra fe, no tiene ninguna manera de saber si estamos viviendo de acuerdo a lo que decimos. No sabe si dejamos que otros hagan trabajos que nos corresponden a nosotros. No sabe si comemos demasiado cuando a otros les falta alimento. No sabe si ocupamos demasiado tiempo el cuarto de baño mientras los demás esperan. No sabe si somos demasiado rápidos para defender nuestra sensibilidad orgullosa. En fin, no sabe si nuestra vida está centrada en el yo o en el Cristo de quien somos testigos. Pero nuestro hermano sabe. Esas cosas son barreras entre nuestro hermano y nosotros, y esas barreras pueden ser transferidas instintivamente por nuestro hermano, llegando a ser barreras entre él y Cristo. Si vamos a tener un testimonio efectivo hacia los de nuestra propia casa, debemos asegurarnos de que Cristo llegue a ser Señor de nuestro ser más íntimo.

En su primera epístola, Juan el discípulo amado comienza a explicar la naturaleza de su testimonio, que es el verdadero testimonio cristiano. Leemos en l Juan 1: «Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado, y palparon nuestras manos tocante al Verbo de vida (porque la vida fue manifestada y la hemos visto), y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó» (vs. 1-3). Esto es lo que tenemos que hacer si queremos ser testigos fieles. Esto es lo que hizo Andrés cuando fue primero a hablar a su propio hermano. No comenzó con una exhortación teológica ni con argumentos apologéticos. No le invitó a una ceremonia religiosa. Testificó acerca de un hecho que conocía, e invitó a su hermano a participar de la experiencia que él mismo había tenido. Simplemente le dijo: «Hemos hallado al Mesías, al Cristo». Y en seguida leemos: «Y le trajo a Jesús».

En el caso de Juan, la realidad directa de su experiencia la podemos notar en su empleo repetido de verbos que revelan lo más íntimo del corazón del que los pronuncia. Veamos: «Hemos oído». «Hemos visto con nuestros ojos». «Hemos contemplado». «Palparon nuestras manos». «Hemos visto la vida». «Le hemos visto». «Le hemos oído». Son verbos de relación personal con Cristo. Se refieren a tres de los cinco sentidos. Juan había visto, oído y tocado a Cristo. Además de horao, uno de los verbos más comunes que se traduce ver, hay un segundo verbo que describe una mirada escrutadora y meditativa. Este es el verbo que emplea Juan cuando dice en el primer capítulo de su evangelio que «vimos su gloria …» (1:14). Cristo empleó este verbo cuando dijo: «Alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega» (Juan 4:35). Podemos seguir a Juan en todas estas experiencias menos en la del contacto físico. No podemos tocar a Cristo como él los indicó que hicieran Tomás y los otros discípulos, pero podemos verle con los ojos del Espíritu, y podemos escuchar su voz en la Palabra y en los acentos que el Espíritu trae a los oídos de nuestros corazones. De todo corazón, alma y mente podemos contemplarle; meditar acerca de la maravilla de su Ser; pensar en quien es; recordar lo que ha hecho por nosotros; darnos cuenta de la naturaleza de las bendiciones espirituales que ha almacenado en sí mismo para nosotros, en los lugares celestiales.

Vuelvo al hecho de que Andrés y los otros discípulos se encontraron con Jesús a las cuatro de la tarde, y que pasaron la noche con él. ¿De que hablaron hasta la hora de la cena? ¿Qué pensamientos tenían cuando por primera vieron a Jesús levantar sus ojos al cielo y darle gracias al Padre por el pan que partió para ellos? ¿Cómo pasaron la noche? ¿Qué Escrituras les trajo él al recuerdo mientras hablaban juntos? ¿Hasta qué hora habrán estado hablando de cosas espirituales? ¿Has pasado alguna vez algunas horas de noche hablando con Cristo? Te digo la verdad. Sé lo que es estar sentado frente a mi máquina de escribir, con la Biblia al lado y mis libros alrededor, escuchando la voz de Cristo con sus acentos de amor, y sintiendo que mi corazón se henchía de gozo de tal manera que parecía que iba a estallar. Mil veces me ha sucedido, y sólo cuando mi cuerpo se siente frío y acalambrado miro el reloj y veo con asombro que la noche casi ha pasado y que viene el alba. Después de una noche así, uno sale preparado para buscar a su hermano.

¡Almas, no «trabajos prácticos»!

Cuando yo era estudiante, tenía que llenar unos formularios informando acerca de los trabajos practicados, las horas dedicadas al estudio, la cantidad de evangelios o Nuevos Testamentos distribuidos, el número de personas a las cuales había testificado y, Dios nos perdone, el número de decisiones debidas a nuestros esfuerzos. Un sábado a la noche, bien tarde, me encontré con un compañero que salía corriendo de la escuela, y cuando le pregunté dónde iba me contestó que se dirigía al parque, para hacer «obra personal» que le permitiese llenar bien el formulario. Era evidente que no había existido ningún verdadero contacto con Cristo de parte de este joven, ni tampoco mayor interés en el bienestar de la persona tan necesitada a la cual iba a «testificar». Lo cierto es que la persona realmente necesitada era el estudiante mismo que estaba preparándose en «obra cristiana»; era más necesitado que el mendigo del parque porque éste por lo menos sabía que era un hombre necesitado, mientras que mi compañero creía ya haber llegado al éxito.

La obra que vale la pena, la obra que pasará por la prueba de fuego, la obra que es hecha de oro, plata y piedras preciosas, es la que se efectúa después de haber pasado un tiempo con el Señor Jesucristo. No me sorprende que no tengamos detalles sobre lo acontecido esa noche en que Andrés y Juan estuvieron con Jesús. Son cosas que no pueden ser expresadas con lenguaje humano. Lo más cercano a poderlas expresar, lo encontramos en las palabras dichas por los discípulos de Emaús cuando el Señor desapareció de la humilde mesa en que estaban cenando: «¿No ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y nos abría las Escrituras?» (Lucas 24:32). Experiencias como estas son el preludio al poder espiritual. Si tú pasas por estas glorias inefables podrás luego salir a buscar a tu hermano.

De la casa, al mundo

Una vez que hayas encontrado a tu hermano, ya puedes pensar en ir más lejos. Si no puedes llevar a los hombres a Cristo en tu ciudad, no has de poderlo hacer en África. Cruzar el océano no ha hecho un misionero de nadie. Lo último de la tierra se mide desde Jerusalén y no desde tu ciudad, y cuando medimos desde Jerusalén, encontramos que ya estamos en «lo último de la tierra». Es aquí mismo que debemos buscar a los perdidos. Cristo definió el término prójimo o vecino, contando la historia del Buen Samaritano. Creo que él hubiese definido el término hermano, señalando al hombre que vive más cerca nuestro. Sé que se da un falso énfasis a la llamada fraternidad de los hombres en el campo espiritual, pero lo cierto es que hay un sentido en que nuestros prójimos deben recibir el amor de Cristo por medio de nuestros corazones, y el contacto con Cristo por medio de nuestras manos.

No es egoísmo de tu parte buscar con diligencia la salvación de tus seres queridos. Si la caridad comienza en casa, también debe comenzar allí el amor a las almas. Aquellos que viven bajo el mismo techo que nosotros deben tener nuestra preferente atención.

Spurgeon, al hablar de este asunto dijo: «Dios no ha invertido las leyes de la naturaleza; sino las ha santificado por las reglas de la gracia; no es nada egoísta que un hombre procure ante todo conseguir la salvación de los suyos. Nada vale tu amor por todo el mundo, si no amas de un modo especial a los que son de tu casa. Aquí, con una pequeña variante podemos aplicar la regla de Pablo; tenemos que hacer «bien a todos, y mayormente a los de la familia de la fe»; y así debemos buscar el bien de toda la humanidad, pero especialmente de aquellos a quienes más cerca tenemos. Que la oración de Abraham sea por Ismael; que Ana ruegue por Samuel; que David ore por Absalón y Salomón, que Andrés busque primeramente a su hermano Simón, y Eunice enseñe a su hijo Timoteo; no serán menos generosos ni eficaces en sus ruegos por los demás por haber recordado a aquellos unidos a ellos por vínculos de sangre. El efecto sigue a la causa como el alba a la noche. La compulsión que llevó a Andrés a esa mañana en que ganó almas, siguió a la noche que pasó con el Señor Jesucristo. Y allí está el secreto de todo: pasar un tiempo con Cristo.

[letras de un himno desconocido]

Y cuando esta experiencia sea tuya, podrás ir hasta tu hermano, y le podrás decir: «He hallado al Cristo. … y he sido hallado por él … Todas las cosas son nuevas … Ven conmigo a Jesús». Y verás cómo tu hermano viene.

Pensamiento Cristiano. Septiembre, 1961