La supuesta incompatibilidad entre el Jehová del Antiguo Testamento y el «Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo» del Nuevo, fue enseñada por Marción en Roma a mediados del siglo II. Marción determinó su propio «canon» de libros del N. T. -redactando los que retenía- y desechando aquellos que enlazaba con el A. T., además de rechazar totalmente «éste». En contraste con esta actitud se destaca el dicho de San Agustín, que ha sido aceptado por cristianos fieles de todos los siglos: «El Nuevo Testamento está escondido en el Viejo, y el Viejo se descubre en el Nuevo». Más importante aún es el sello que estampa Cristo sobre todas las secciones del A. T. … Era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la Ley de Moisés en los Profetas y en los Salmos (Escritos). Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras (el A. T.)» (Lucas 24:44-45).

El maestro mantenía siempre la plena autoridad de los escritos del A. T. aún en su mínimo detalle cómo puede constatar cualquier lector de los Evangelios, y lo mismo hacían los Apóstoles. Un creyente fiel se halla bajo la obligación de recibir todo el A. T. como Palabra inspirada de Dios, que viene a ser la consecuencia lógica de su sumisión en fe al Verbo Encarnado. Problemas hay, desde luego, pero éstos han de ser resueltos bajo la autoridad del Maestro y no por ideas humanas que quizá confundan el humanitarismo con el cristianismo.

Acordémonos de que «la paga del pecado es muerte más la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús Señor nuestro» (Rom. 6:23). Tanto la sentencia como la esperanza se ven ya en Gén. cap. 2 y 3. El pecador se halla muerto en delitos y pecados (Efe. 2:1-3) y sólo el amor de Dios le ofrece vida por el enlace de fe en Cristo, que murió y resucitó. Si vamos a juzgar lo que es bueno o malo sólo por la conservación de la vida física, entonces el Dios de esa dispensación es tan «malo» como el del A. T. – «hablo como hombre» diría el Apóstol Pablo- ya que ordena que todas las vidas humanas se corten por la muerte, y a veces a través de largas y penosas enfermedades. Una raza sumisa a Dios nada sabría de estas tragedias, pero la Biblia enseña que el pecado lo ha torcido todo, y vemos terribles manifestaciones de las obras del diablo que justificarían el exterminio de la raza -moralmente responsable- en cualquier momento si no fuese por la gracia de Dios. La obra de la Cruz, al satisfacer las exigencias de la justicia de Dios, hace posible «la demora de sentencia», y lo malo no es la manera de producirse la muerte física, sino la terrible realidad de la perdición; la muerte eterna por la que el rebelde es separado para siempre de la vida de Dios.

De todas las sentencias judiciales ejecutadas en el A. T. la más destacada es la del Diluvio Universal, ya que toda la raza pereció excepto Noé y su familia, que aprovecharon los medios de gracia. Gen. 6:1-8, revela que los hombres caídos habían hecho tan mal uso de su libertad que habían llegado a los últimos extremos de la corrupción moral. Esto supone que cada generación llegó a ser peor que la precedente, y que cada ser que nacía recibía y extendía la corrupción. ¿Que suponía la prolongación de la vida física humana en tales circunstancias? Sólo victorias para el diablo, y Dios, en su soberanía, quiso salvar un brote con mejores posibilidades. Obró como un cirujano que amputa un miembro gangrenoso con la esperanza de salvar la vida. Dios no ordena el exterminio de una raza a no ser que la maldad colectiva haya llegado al colmo, siendo centro de contagio y ruina para otros.

Cuatro siglos antes de los mandatos sobre el exterminio de los pueblos de Canaán, Jehová dijo a Abraham: «En la cuarta generación volverán (los israelitas) acá; porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí» (Gén. 15:16). Lo mismo habría dicho de los amalecitas y otros pueblos condenados: No se ejecutaban sentencias hasta manifestarse claramente que tal pueblo había pasado la raya, siendo un miembro que hacía peligrar la salud moral de todos los demás, y, por eso había de ser «amputado».

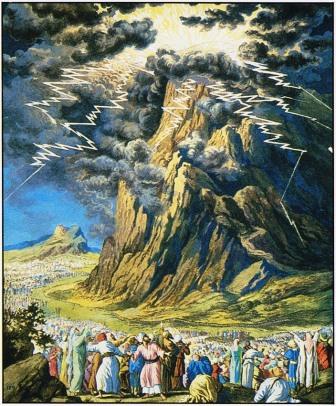

Por otra parte, es una grave equivocación reducir la majestad y gloria del Dios-Hombre a las dimensiones del «tierno Jesús», sin notar su Personalidad total según se revela en los Evangelios. Parece ser que éstos se leen a medias por muchos hermanos. Todo pecador que se humillara podía hallar el perdón y la vida acudiendo al Señor Jesucristo, pero el Maestro condenaba con severísimas palabras a los hipócritas. ¿No se ha leído el capítulo 23 de Mateo, con su reiterado: «¡Ay de vosotros, escribas, fariseos, hipócritas…!»? Llega hasta decirles: «¡Serpientes, generación de víboras! ¿Cómo escaparéis de la condenación del infierno?». Una y otra vez pronunciaba sentencias sobre los rebeldes que serían echados en las tinieblas de afuera, donde habría lloro y crujir de dientes. Si hubiera tiempo y espacio podríamos señalar expresiones de infinita ternura de parte de Dios en el A. T. (léase Is. cap. 40, por ejemplo), y pasajes en el N. T. más terribles -frente a los rebeldes e hipócritas- que todos los truenos del Sinaí.

Hay tal cosa como «revelación progresiva», puesto que el hombre, hundido en el pecado, tenía una mente pervertida (Ef. 4:17-5:21) y no podía recibir «de golpe» la plenitud de la revelación divina. Pero la luz de la revelación siempre era la genuina, ya que venía de Dios. Las tinieblas son las de la obra satánica, pero la luz es la divina que por fin había de enfocarse en el rostro de Jesucristo (2 Cor. 4:4-6). La relación entre lo antiguo y lo nuevo se define claramente en Heb. 1:1-3. No se trata de que «las Escrituras se superan a sí mismas en esta progresión, dejando anuladas partes del Antiguo Testamento -según dicen algunos- sino del aumento de luz que se infiltra en las tinieblas de diversas formas hasta llegar a su culminación en el Verbo encarnado, centro de todas las Escrituras, y el que vitaliza el conjunto. «El que me ha visto, ha visto al Padre», declara el Hijo y el Padre, es el Jehová de los Ejércitos del Antiguo Testamento. La herejía que rechaza a éste es incompatible con el desarrollo del plan de la redención.

Pensamiento Cristiano, 1970